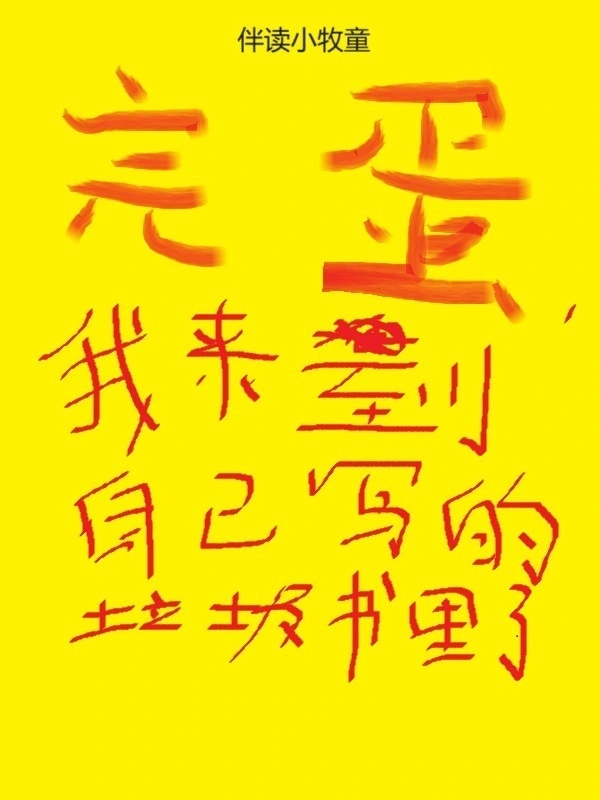

小說–完蛋,我來到自己寫的垃圾書裡了–完蛋,我来到自己写的垃圾书里了

漫畫

漫畫–看起來我的身體好像完全無敵了呢–看起来我的身体好像完全无敌了呢

出手一套珍寶的丘學官還不清爽相好懷裡抱着的儘管潘多拉魔盒也是夏鄉長向外收割的一言九鼎步,想必是一時自覺性的出處也說不定純樸的演義降智光波的源由,歸正丘學官是看不下此頭的貓膩。

還夏林都把畫布的方劑付諸了他,主打縱使一個白孝敬。

但方給了工藝流程給了,裡頭一個香港的重要手續沒給,換而言之她倆便拿了這一套物並且後任到那裡範例次序表做起來的物都有魯魚帝虎,最先邑一團漆黑。

這就是所謂“返回了者地方,鼠輩就癡呆了”的至關緊要因由,一致亦然一方水土一方人的舛錯敞開法門。

丘學官喜出望外那是先天的,他甚至就連黑夜癡想都不安生,望而生畏有賊人來偷了他的寶貝,而這徹夜沒睡好的丘學官次之無日麻麻亮將在那悉小暑間繼續主管踢館了。

這沒睡好覺天有巨冷,丘學官唯獨遭了老罪了,坐在那就終結打擺子,陽春麪都沒能管上幾許鐘的自由度,末梢仍舊夏林看不上來了給他秧腳下加了個壁爐這才終於稍好了有點兒。

只是這時候剛帶着豫章村塾的教師從溫暖的雷達站會館當間兒破鏡重圓的老張那然鬥志昂揚,他死後的教授亦是如許,綜合國力接近都爲洗了頓腳而拔高了一大截。

“茲我也不侮你了,分明你最專長做賦,那當今就比賦如何?”

老張觀看夏林的當兒顏色怠慢,跟夏林兩理工大學有兩狗相爭必有一傷的威儀,他仿如那勇猛相像站在陣前與夏林叫陣。

夏林嘿一笑,抱着手臂磋商:“就你那三腳貓的歲月,還敢與我叫陣?那就來吧。”

丘學官這會兒也沒些微振奮,獨自點了點點頭說:“那二位便讓老夫主見瞬這大魏最強賦手之內的比賽。”

以天色真性假劣於是茲的對決選在了屋內,老張在屋中往返迴游幾圈,手中的扇子啪嗒一聲拍在了掌心:“你且聽來。六王畢,無所不至一……”

招數阿房宮賦起手,到直走杭州市這句時就仍舊讓出席蘊涵丘學官在外的一共人的腰都給說直了突起,終歸這行家一出手就知有比不上,前幾句一談道那便就依然是一品的程度,就連夏林陣營此處的人都默默詠贊,但又始發爲自個兒的郎中偷偷焦心。

這意方上就電視大學,一套連招打得絲滑極致,誠是略駭人聽聞了。等聽到“一日期間,一宮裡面,而風聲不齊”時,其實再對夏林有信心的人有點也小擔憂,這賦的水準奇高,竟有三層樓那麼樣高。

而繼續到了結時那一聲“後生哀之而不鑑之,亦使子代而復哀後代也”尾子,丘學官也是一聲感喟,手拿出,甚至看向夏林時竟都聊萬不得已。

不誇的說,就本條品位,除非夏林上就能再來一首《滕王閣序》可憐垂直的韻文或賦,要不然想要贏下是確乎難處了。這爲重都到了作古絕響的水準器,還要直奔着夏林的項老親頭來的,人夏林寫《滕王閣序》你張朔就寫《阿房宮賦》,這隱隱約約擺着未雨綢繆麼。

末世之深淵召喚師

但夏林卻中程笑着聽完,頰丟半分刀光劍影,迨老張時扇子啪嗒一聲並軌後,他才遲遲坐到了案上。

“呱呱叫好,無愧是你啊,張季春。”

重生小學時代

“夏道生,伱是我教出來的,你有幾斤幾兩,我還能不知?”

兩人針尖對麥粒,時期期間局面上的氛圍就變得全豹不同樣了,類東周時那飛將軍對立不足爲怪,光看架式便已是讓人深呼吸難於。

夏林搖了搖搖:“張季春,你潦倒到現在時,但是就歸因於一度狂字。好,既然如此你說我是你教進去的,我今日便讓你視角理念何爲勝於勝藍。”

他說完後頭揚起下巴:“清風徐來,浪不得。舉酒屬客,誦明月之詩,歌陽剛之美之章……”

《前赤壁賦》一出,那就是說戰國兩家的終端對決,杜牧跟蘇軾,兩人實際上在隱隱之間卻有八分似乎,同有“銅雀春深鎖二喬”與“一尊還酹江月”的赤壁之感,又有“牛山沾衣”的“獨”“更”之爭,還有“無人知是荔枝來”與“不辭長作嶺南人”的荔枝裂痕,更有中年風險之時的“明年誰此憑檻”與“人生看得幾燈火輝煌”的惆悵衆叛親離。

啊,借使說屈原跟蘇軾是過時刻的惺惺惜惺惺,那這兩位爺縱使冥冥內的舊雨重逢。

此刻夏林是個餛飩,他才無論是那幅用具其間包蘊着略爲情,抄了再則,就權當是給這兩位爺的祖宗們少許小小的文藝動好了。

固改了一些標誌性顯明的詞彙,但通篇下去的含意還是蘇東坡的慌氣息,到了之性別就錯處咦丘學官王學異能判的廝了,“不知東之既白”花落花開嗣後,單獨全鄉起立。

丘學官此時抿着嘴看着水上兩人,衷骨子裡罵開了:“他孃的,這贛鄱土地上怎樣就出了這麼樣的兩手奇人,這讓旁門生還怎麼活?叫我者學官怎麼活?”

“啊這……這……是……分外……”丘學官心扉罵,但嘴上卻哪樣也團組織不出詞彙了,他坐在那吻輕顫:“你們這……啊……是吧……”

何等評?讓他焉評?自個兒聽完這兩篇日後,發三魂都少了四魄,胸無點墨腦殼漲漲,敢情是陶染了皮膚癌。讓他一個學官品頭論足這種妖錢物,他決斷是得不到語的。

怎?爲這器材明眼人一看就是要嗣後傳代的,截稿候高能物理上記下如此這般一筆,面產生個怎麼着“某學官述評有某不如某部某”,他還活不活了?他而且臉厚顏無恥了?都別說前途了,就這兩個兔崽子廣爲傳頌去了,但凡他丘之橫說赴任何一篇的謬,他就得被人嘲諷到死掉的那一天,而饒是到了那整天也而是他聽不到了笑之聲而非救亡圖存了貽笑大方之聲。

“兩位,恕我目不識丁,此番反對評說……只能決定踢館不善了,但衛館……也只能稀鬆了。”

話說到這份上,大抵實屬“你們不用再打啦,再佔領去爾等空,爸可將咯血了”。

張仲春自要給丘學官的臉,乾脆冷哼一聲生氣,而夏林也不妙再多說好傢伙,唯其如此是冷冷的看着他背離。

“道生啊,其一結局你可還差強人意?”

“謝謝學官應和。”